不登校になりやすい7つのタイプと、それぞれの対処法とは?

お子さんが不登校になってしまった場合、「一体何をしてあげたらいいの?」って、多くのお母さんが考えこんでしまうと思います。

ですが、どんな子にも同じ対処をすればいいと言う訳ではありません。

実は、不登校には7つのタイプが存在すると言われています。

今日は不登校の7つのタイプをご説明しながら、タイプ別の対処法もご紹介していきます。

お子さんの勉強でお悩みなら、家庭教師のゴーイングの体験レッスンを受けてみませんか?

ゴーイングは、勉強が苦手なお子さんでも『わかる楽しさ』や『やればできる』を実感し、短期間で成績アップに導く家庭教師です。

まずは、ゴーイングのホームページで他との違いを比べてみてくださいね。

タイプその1:発達障がいを伴うタイプ

お子さんに発達障がいがあると、不登校になってしまう確率が高い場合があります。

これはなぜかと言うと、周りの子に受け入れられなかったり、学校生活になじめなくて、自分の居場所を見つけられなかったりするからです。

たとえば、学校の先生に「お子さんが校内をウロウロしていて授業をちゃんと受けません」と言われたとしましょう。

大抵は「ちゃんと授業を受けなさい」と言って、先生もそう指導をしますよね。

でもお子さんにとっては、その行動でSOSを発してる場合が多いのです。

・授業がわからない

・教室でじっと座っていられない

・周りの子と馴染めなくて辛い

そして居ても立ってもいられなくなって、教室を飛び出してしまいます。

お子さんにしてみれば、いろいろ辛いけど頑張って学校に行っていたのに、こんな状況が続き、大人から怒られてばかりいれば、「学校に行きたくない」と思うのも当然です。

発達障がいを伴うタイプの対応は?

発達障がいの影響でお子さんが不登校になってしまった場合、何よりも大切なのは、お子さんの居場所を作ってあげることです。

そして正しい支援をしてもえるよう、学校に働きかけましょう。

苦手な科目の時間だけ特別支援学級で授業を受ける、個別で対応をしてもらう等、学校にお子さんの居場所を作ってあげることが重要です。

もし、「うちの子が何に困っているのか、わからない」という場合は、お子さんと時間をかけて、ゆっくり話してみてください。WISC4などの検査で、とりあえず困りごとをざっくり知るという手段もあります。

発達障がいが影響している場合は、周りの理解を得、居場所を作り、正しい支援を受けられるよう、登校できるシナリオを作ってあげることが重要です。

タイプその2:母子分離不安タイプ

お子さんが小学校の低学年の場合、親御さんが離婚をした後や、家族との死別等の後に起こりやすいと言われているのが、母子分離不安タイプです。

こういった子は、親御さんと離れることを不安がります。「離れたら、大好きなお母さんがいなくなっちゃうんじゃないか」という気持ち消えず、離れることに恐怖を覚えてしまうのです。

母子分離不安を伴うタイプの対応は?

母子分離不安が原因で不登校になった場合、親御さんと離れても大丈夫という安心感を与えてあげる必要があります。

小学校の低学年であれば、お子さんが落ち着くまで一緒に学校に登校してあげるのも、不登校を防ぐ大切な手段です。

親族との別れから母子分離不安が起きてしまうのであれば、「お母さんは大丈夫だよ」と

親御さんがいなくならないという安心感も与えてあげましょう。

そのために、親子での時間を多く取ってあげるのもポイントです。

お子さんの心が安心感で満たされれば、少しずつ親御さんから離れられるようになります。

不登校のタイプその3:無気力タイプ

学校に元気よく登校していると思ったら、突然『何もしたくない』『何もできない』という無気力感が襲ってくる場合があります。

このタイプを無気力タイプと呼びますが、これは本人も気づいていない程のストレスが貯まっていて、頑張っていたものが終わったり壊れたりした時に、突然起きてしまいます。

たとえば部活を頑張っていたのに、受験勉強のために引退した。このような場合に「燃え尽きた」ようになってしまうと聞くと、わかりやすいのではないでしょうか?

無気力は周りの大人が考えているより、ずっと深刻なことです。

無気力タイプの対応は?

不登校は見守るのも大切と言いますが、無気力タイプの場合は、ちょっと違った対応を考えなてればなりません。無気力になって、だんだん何もしなくなってしまい、部屋に引きこもってしまう場合もあるからです。

まずは学校云々より先に、お子さんが興味を持てるものを探してあげましょう。

それはゲームでもサッカーでも、何でもいいのです。ゲームに夢中になれるのであれば、そのゲーム時間をお子さん一人にせず、「やったー!」「あとちょっと!!」「頑張れっ」等、家族みんなで声援を送ってあげましょう。

こうした楽しい時間をご家族と一緒に過ごすことで、お子さんの心は元気を取り戻せます。

ひとつだけ注意していただきたいのは、良かれと思って無理強いしないこと。時間をかけてゆっくりと、お子さんの興味あることを見つけ、一緒に楽しんであげてください。

不登校のタイプその4:非行タイプ

思春期と周りの悪い環境が重なりあってしまったとき、非行タイプの不登校が生まれます。

家庭に居場所がなく、外に居場所を求め、深夜徘徊し、昼夜逆転し、登校できなくなる。

非行グループと付き合うようになり、登校できなくなるといったものが非行の不登校タイプとしてあげられます。

非行タイプの対応は?

非行タイプのお子さんには、強い言葉を浴びせたり、無理やり街で見つけたお子さんを帰らせようとしたり、かなり強めの指導が大切だと考える方がいます。

「大変な事件を起こしてしまう前に」と、親御さんが焦る気持ちも痛い程わかります。

でも非行タイプの子には、厳しい言葉は逆効果。今のままのお子さんを受け入れ、お子さんの言葉に耳を傾け、安全な場所にお子さんの居場所を見つけてあげる必要があります。

非行タイプの子の場合、学校に行きたくても、素直に行けない場合もあるのです。

ですから、お子さんを否定せず、何を言っても「うんうん」と聞いてあげてください。頭ごなしに叱ったり、長々とお説教をするのも厳禁です。

お子さんを受け入れた対応をしてあげれば、ある日いきなり学校に行けたりするのが、非行タイプの不登校の特徴でもあります。

不登校のタイプその5:自分の意思で決めた不登校

ゲームが好きだから、ゲームだけしていたい。学校に行くよりも自宅で学習をする方がはかどる。このようにお子さんの意思で登校しない不登校もいます。

周りの大人から見たら心配かもしれませんが、自分の意思をはっきりと主張できるのは、しっかり成長した証です。

自分の意思で決めた不登校の対応は?

お子さん自身がはっきりと自分で「家で勉強する方が、学校よりも勉強できる」と言っているのであれば、お子さんの意思を尊重してあげてください。そして進路のこともすべて、お子さんにまかせてあげてくだい。

ポイントはお子さんを信用する、という事です。今の学校教育はお子さんの意思を尊重せず、無理やり全員同じような考え方になるような指導をしがちですから、お子さんがこんな風に育ってくれるのは、本当に頼もしいことです。

不登校のタイプその6:複合型

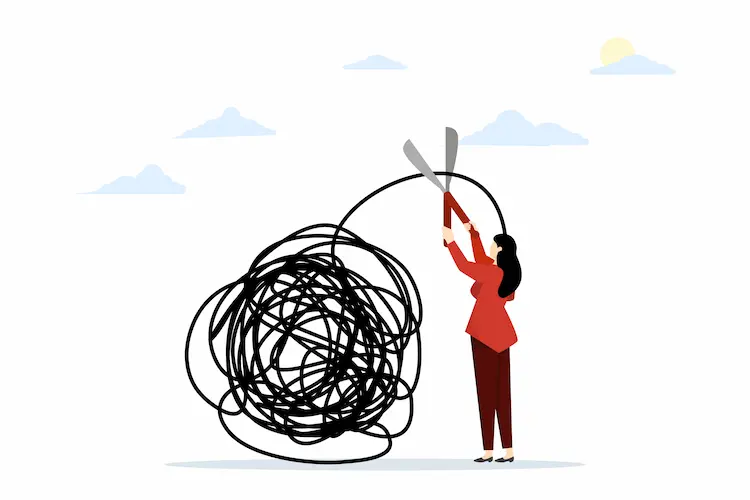

不登校の原因と言っても、本人もその理由がわからない場合は多くあります。

家庭環境、虐待に近いような対応、いじめ、友人関係など、いろいろな問題が重なり合ってお子さんの心がクタクタに疲れてしまい、登校できなくなるケースです。

最近の不登校は、この複合型が多くいます。

複合型タイプの対応は?

まずはお子さんを受け入れ、お子さんの気持ちを少しずつ聞き出してあげましょう。ですがゆっくりと時間をかけて焦らないことも重要。複合型の場合こそ、見守るという対応が大切なのです。

まずは親御さんがネットからでもなんでもいいので知識を得て、何があっても慌てないでいてあげてください。知識を得ると「なるほどなぁ」と慌てないようになります。

お子さんは好きなように時間を過ごし、好きなことだけしながら、自分をゆっくりと回復させていきます。まずは見守りながら、お子さんの心が回復期に入るのを待ってあげてください。回復期については、こちらのブログに説明してありますので、ぜひ参考にしてみてください。

不登校のタイプその7:勉強ができない

授業についていけない、宿題が終わっていない等の理由で登校できなくなる子は少なくありません。授業を聞いてもわからないことがどんどん増えて、自分では何をどう勉強すればいいのか、そもそも勉強とはどうやるのか、一人では途方に暮れてしまう子は多いのです。そして勉強ができないことで「どうせやっても無駄だし」「自分なんか…」と自尊心を失ってしまいます。

勉強ができないタイプの対応は?

勉強が原因とわかっていれば、対処は比較的簡単です。教科書を理解できるよう、誰かが教えてあげればいいのです。

とはいえ、塾に通っても「わかるようにならなかった」場合も多いですよね。そんな時は、1対1で個別対応してくれる塾や家庭教師に頼みましょう。冷静な第三者は、お子さんと上手に仲良くなってくれます。何でも打ち明けられる話相手がいるだけで、お子さんの気持ちはずいふんラクになって、勉強のやる気も出てきます。

お子さんの心に元気を取り戻してあげよう!

7つのタイプに共通して言えることですが、不登校を解決するには、お子さんとの時間を作り、お子さんの心に少しでも触れ合える関係性を作ってあげてください。不登校とは多かれ少なかれ、心が疲れてしまったことで起こる現象です。

大切なことなので何度でも言いますが、お子さんを受け入れ、お子さんを否定しないでください。大人が何気なく言う「だから言ったのに!」「ダメって言ったでしょ!!」などの言葉は、お子さんの心から元気さを奪ってしまうのです。

あまり難しく考えず、一緒にゲームを楽しむ、ネットの使い方を教えてもらうなど、お子さんの《いいところ》を発見してください。そして、お子さんをたくさん褒めてあげてください。不登校を防ぐためにも、お子さん自身を尊重してあげてくださいね。